お料理ができたら、さあ、お楽しみの「みんなでいただきま~す!」

フードコーディネーター協会理事の赤堀博美です。

第3回は「共食の大切さ」です。

コロナ渦では、「黙食」をしなければいけませんでしたね。

でも実は、黙って食べることって食事マナーとしては✖なんです。

そこに集った人たちが楽しくなる話題で会話することがよい食事マナーです。

西洋料理のテーブルセッティングのアイテムに「トーキンググッズ」と呼ばれるものが

あります。

食事には関係ないフィギュアをテーブルにおくのも、会話を始めるきっかけを作り、

場を盛り上げる演出をするためです。

また、日本には「神人共食」の考えがあります。

一人で食べることがあっても、それは決してたった一人ではなく、必ず神様と一緒に食事をしているのだという考え方です。

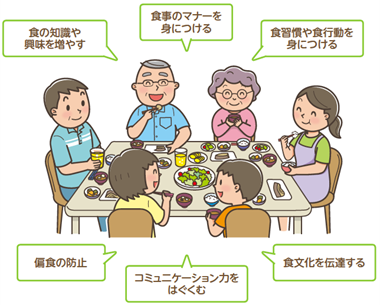

だからこそ自分よりも他への思いやりをもって食事をすることを学ぶのが「共食」です。

好きなものだけを食べたり、汚い食べ方をしたり、自分だけ早く食べたり、、、。というのは、マナー違反ですね。

「いただきます」「ごちそうさま」という感謝の気持ちが食事の挨拶の言葉になっているのも

日本のおもいやりの文化の素晴らしいところです。

食事の時間を「楽しい」と感じることも「おいしい」と判断する要因になっています。

逆に美味しいものを食べているのに、その場所にいることが楽しくなければ「おいしくない」と判断します。

これが味覚の嗜好学習と嫌悪学習と呼ばれる現象です。

ですから、子供の頃から、楽しく食事ができる環境をたくさん経験することはとても大切です。

食事の時間に怒られたり、苦手なものを強制されて食べることは苦痛ですね。

楽しい食体験こそ、子供たちの心を育てます。

食材への感謝、作ってくれた人への感謝、また、食べることへの意欲もわくので、積極的に食べようとします。

幼少期は、味覚が未発達なので、多くの食材を体験しないと苦手なものが増えるだけでなく、健康状態も正常に保つことが難しくなります。

生まれたばかりの赤ちゃんは、甘味と旨味は嫌がりません。塩味も生後3か月くらいから認識します。

しかし、苦味と酸味は受け付けません。苦味=毒、酸味=腐敗と認識するからです。

でも、苦手な味覚も継続して摂取することで嗜好度が上がることがわかっています。

ぜひ、おじいちゃま、おばあちゃま、お父さん、お母さんが楽しく会話しながら食べている姿を子供たちに大いにみせてください。

なんだか楽しくておもわずパクパクといっぱい食べることができると思います。

赤堀料理学園の子供料理教室では、楽しい会話が飛び交っています。

「おいしいね~!」「かわいいね~!」「見てこれ!」「また作りたい!」。

年齢の違うお友達でも一緒に食べると仲良くなります。

「食べること」は、まさに命につながっています。

フードコーディネーターとしてたくさんの楽しい「食」を作っていきたいと思います。